Fabrice Ney

SOUDE

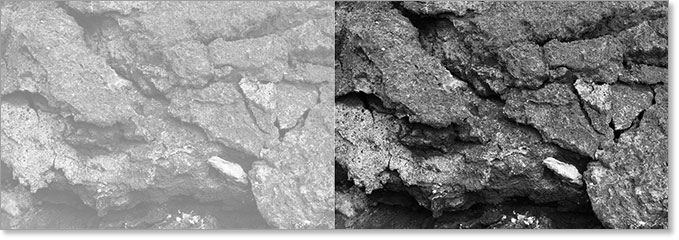

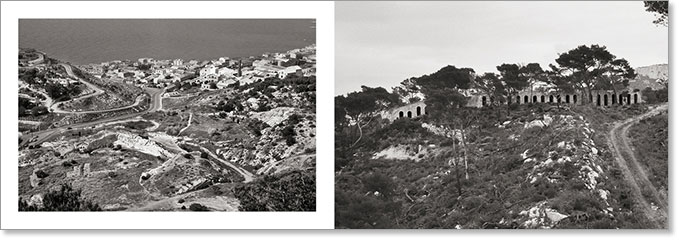

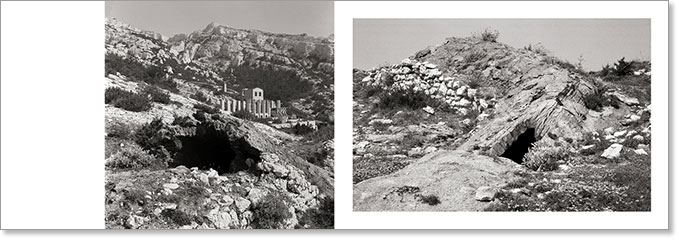

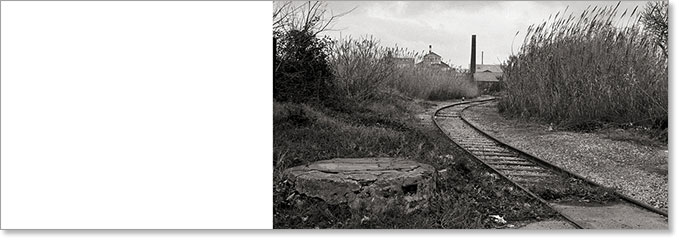

Réalisé au début des années 90, ce travail aborde la question de la visibilité des vestiges industriels de la région marseillaise, de la pollution des sols à l’entrée du parc national des calanques et dresse un historique de la fabrication d’une matière première principalement utilisée dans la fabrication du savon de Marseille.

16 cm x 23,3 cm à l’italienne

286 pages

153 photographies n/b © Fabrice Ney

Papiers Fedrigoni : Sirio Color black / bruno 290 g / 115 g,

Pergamenata bianco 90 g, Symbol Tatami white 115 g.

Textes FR / EN : Fabrice Ney, Matthieu Duperrex.

Traduction : Jeremy Mercer

Photogravure : Christophe Girard

Design : Emmanuelle Ancona / Christophe Asso

Impression : CCI Marseille

ISBN : 978-2-9581681-5-5

dans les Bouches-du-Rhône, à proximité des salins qui lui fournissent sa matière première, le sel, des mines de charbon du Gard et des carrières de calcaire. Les entreprises les plus importantes fabriquent aussi de l’acide sulfurique à partir du salpêtre, recueilli après combustion dans des chambres de plomb. Très polluantes, ces fabriques s’installeront dans des lieux à l’écart des zones à forte densité de population, ce qui ne les mettra pas à l’abri des résistances locales de la part des riverains : habitants, propriétaires terriens et exploitants agricoles.

Soude a été réalisé au début des années 1990, en réponse à une commande de l’Établissement Public d’Aménagement des Rives de l’Étang de Berre. La réalisation de ce projet a demandé une connaissance approfondie de cette histoire par la lecture des quelques ouvrages à l’époque disponibles sur le sujet, mais surtout par une consultation des archives.

Mon projet n’a pas été de photographier quelques ruines pittoresques, évocatrices ou illustratives de cette histoire. J’ai dû acquérir la capacité de localiser, d’identifier et de comprendre la nature des éléments que je photographiais. Cependant, je n’ai pas seulement documenté les vestiges de cette histoire, j’en ai actualisé les traces en en livrant des interprétations photographiques. » Extrait du texte d’introduction de Fabrice Ney.